「坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)③」 令和6年3月号掲載

掲載日: 2024年3月1日更新

坂上田村麻呂(以下、田村麻呂)が、東北地方で活躍したのは8 世紀終わりから9 世紀初めのことです。田村麻呂以前にも朝廷は蝦夷征伐(えみしせいばつ)のため、東北地方に何度か軍勢を向けており、神亀元(724) 年には朝廷側の拠点として多賀城(宮城県)が作られています。蝦夷は最終的に田村麻呂を征夷大将軍とした軍に敗れ、東北地方は朝廷の完全な支配下になります。

蝦夷の頭領であった阿弖流為(あてるい)や母礼(もれ)は実在の人物として日本史に登場しますが、この地を治めていたとされる大多鬼丸(おおたきまる)は、伝説上の人物としてしか知られていません。

今回はその大多鬼丸にまつわる伝説のいくつかを紹介します。

大多鬼丸の拠点とされたのは達谷窟(たやのくつ)(鬼穴(おにあな)/滝根・常葉)です。

文化財連載_坂上田村麻呂③_写真①鬼穴(滝根).jpg) (写真:鬼穴(滝根・常葉))

(写真:鬼穴(滝根・常葉))

田村麻呂に攻められた大多鬼丸はここが最期の場所となりました。

大多鬼丸の重臣に、大越・早稲川(わせがわ)の鬼五郎(おにごろう)、幡五郎(はたごろう)兄弟がいて、鬼五郎という地名が現在も残っています。早稲川では大竹を切ることは大多鬼丸(大竹丸)を切ることに通じるため、大きな竹を植えないという言い伝えがあります。 (写真:鬼五郎・幡五郎像(JR 大越駅前))

(写真:鬼五郎・幡五郎像(JR 大越駅前))

また、前回・田村麻呂軍の兵士が休んだことから名づけられたと紹介した五十人山(都路)は、蝦夷の酋長(しゅうちょう)をはじめ50人が田村麻呂に抵抗するために籠もったことから五十人山という名がついたという、異なる立場からの伝説があります。文化財連載_坂上田村麻呂③_写真③五十人山(都路).jpg) (写真:五十人山(都路))

(写真:五十人山(都路))

日本史上の英雄とされる田村麻呂によって平定されたこの地ですが、別の考え方をすると、大多鬼丸という指導者により平穏に治めていられていたにも関わらず、一方的に田村麻呂軍に攻められたことになり、朝廷は大多鬼丸を逆賊(ぎゃくぞく)としますが、この地の民に平穏を与えていた大多鬼丸は逆賊でなく、素晴らしい指導者だったと言えるのかもしれません。

多くの伝説が残る田村麻呂ですが、本当にこの地に足を踏み入れ、大多鬼丸を征伐したのかどうかは定かではありません。残されている文献や発掘調査から、天平宝字2(758)年に平城京の郊外で坂上苅田麻呂(かりたまろ)と畝火浄永(うねびのきよえ)の娘の間に三男として生まれていることが分かっています。坂上氏は3 世紀に渡来した帰化人を祖とし、平成18(2006)年には奈良県高取町観覚寺遺跡の発掘調査で田村麻呂の邸宅が発見されています。

田村麻呂は延暦12(793)年2 月から同22(803)年3 月まで4回東北地方に攻め入り、いずれも今の岩手県まで行っています。この間に蝦夷は平定され、この地はすでに朝廷の支配下にあったと考えられます。しかし、田村麻呂がこの地に足を踏み入れたとする文献はなく、したがってこの地に残る田村麻呂伝説はあくまでも伝説の域を出ません。

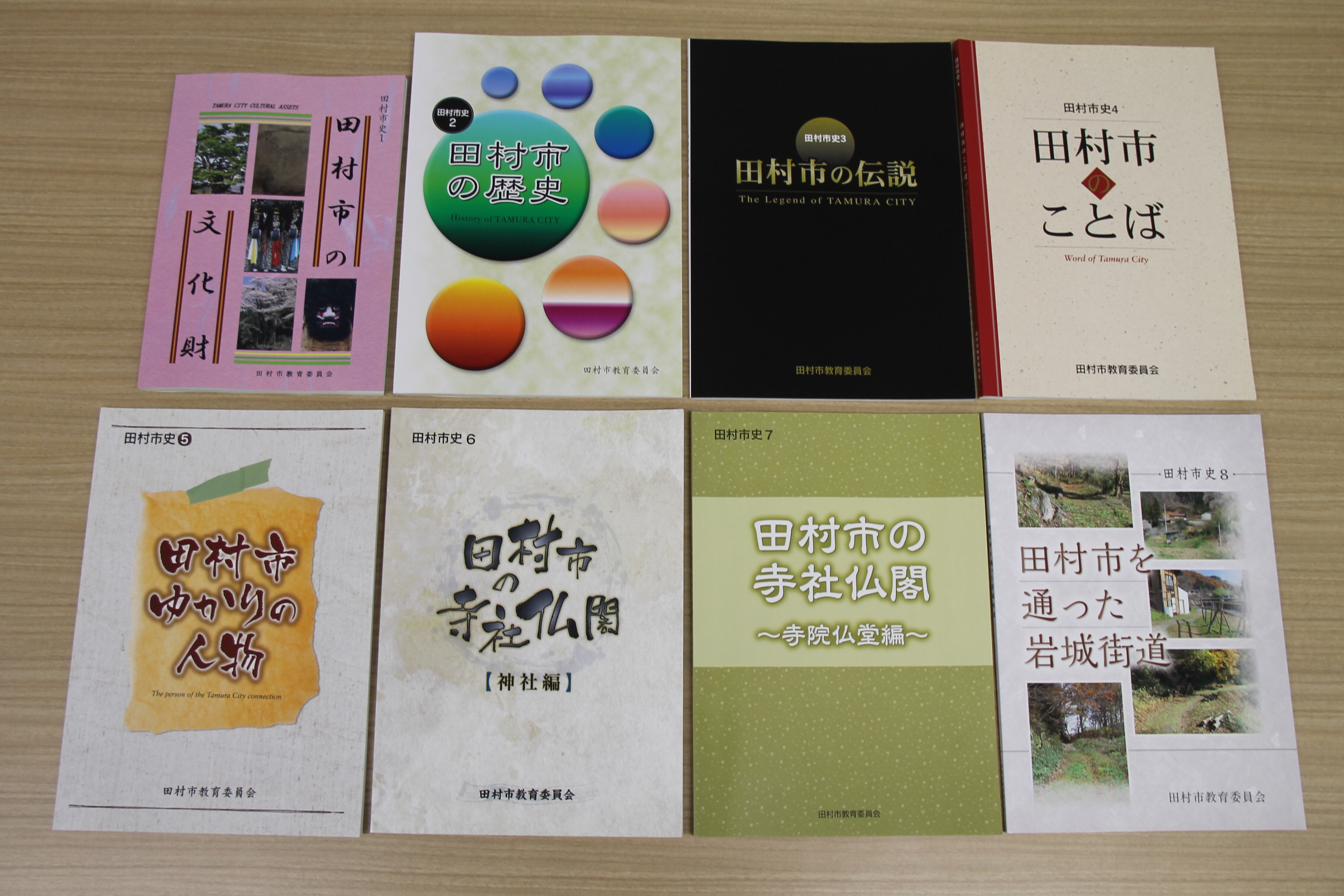

なお、田村麻呂は田村市史3「田村市の伝説」、4「田村市ゆかりの人物」に掲載されていますので、興味のある方はぜひお手にとってご覧いただければと思います。(田村市の出版物)

令和3年10月号から連載した田村市の歴史、文化財紹介は今回をもって終了いたします。お読みいただきありがとうございました。

なお、これまでの記事は市ホームページに掲載してありますので、ぜひご覧ください!

information

たむら市政だより

(たむら市政だより令和6年3月号より。内容は当時のもの。)

このページに関するお問い合わせ

生涯学習課 生涯学習係

〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-1215 FAX番号:0247-81-1228